ぷりま音楽歳時記 3-9.変イ長調

ぷりま音楽歳時記 3-8. 変二長調

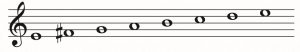

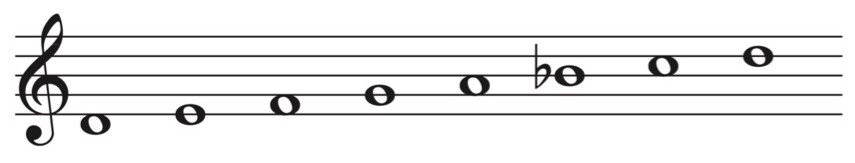

<変二長調>

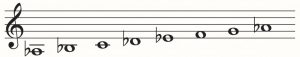

変二長調の調号は♭が5つ。黒鍵を全て用いるこの調は、浮世を離れたどこか異空間を感じさせます。ピアノが得意とする調で、数多くのピアノ曲で用いられます。

<変二長調の曲>

交響曲第9番「新世界より」第2楽章(ドヴォルザーク)

「家路」のメロディでおなじみのこの第2楽章。この楽章だけが変ニ長調で残りはホ短調なのです。曲内における第2楽章の異空間性が際立ちます。今回紹介するのは小澤征爾指揮のボストン交響楽団による1996年の演奏です。

ぷりま音楽歳時記 3-7. 変ト長調

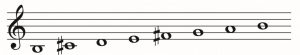

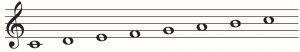

<変ト長調>

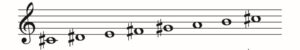

変ト長調の調号は♭が6つ。ピアノの黒鍵をすべて使います。なおピアノの黒鍵をすべて弾くと変ト長調の四七抜き音階になります。すなわちアメリカ音楽のブルースやジャズにおけるメジャーペンタトニックスケールです。

<変ト長調の曲>

この曲は元々はドヴォルザークがアメリカ在住時に作ったピアノ曲です。黒鍵の5音を中心に作られ、アメリカ的な魅力に溢れます。今回紹介するのは編曲したクライスラー自身によるヴァイオリン演奏(1938年)です。原曲のピアノ版と同じ調で編曲されています。

ぷりま音楽歳時記 3-6. ロ長調

ぷりま音楽歳時記 3-5. ホ長調

ぷりま音楽歳時記 3-4. イ長調

<イ長調>

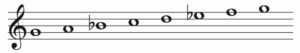

イ長調の調号は♯3つ。この調をリムスキー=コルサコフはバラ色、スクリャービンは緑色とそれぞれ異なった色で色聴しています。この調ではもしかしたら作曲家毎の個性の違いが明確になるのかもしれません。

<イ長調の曲>

この曲でモーツァルトは、一般的なB♭管ではなくA管のクラリネットを用いているため、独自の響きが作り出されています。今回紹介するのは、バーンスタイン指揮のウィーン・フィル・ハーモニーとペーター・シュミードルのクラリネット独奏による1987年の演奏です。

ぷりま音楽歳時記 3-3. ニ長調

<ニ長調>

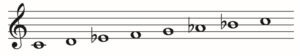

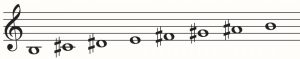

ニ長調の調号は、#が2つ。以前にも紹介した通り、「Deus」(神)の頭文字を持つ調なので祝祭的な教会音楽に用いられることが多いです。管弦楽が華やかに響くのも特徴です。

<ニ長調の曲>

クリスマス・オラトリオ BWV248(バッハ)

キリスト教の祝祭といえばやはりクリスマス。この曲もニ長調で始まり、ニ長調で終わるまさに祝祭の音楽です。今回紹介するのは、N.アーノンクール指揮で、古楽器オーケストラ、ウィーン・コンツェントゥス・ムジークによる1981年の演奏です。

<前半>

<後半>

ぷりま音楽歳時記 3-2.ト長調

<ト長調>

ト長調は調号は#1つ。リムスキー=コルサコフは「豊かな金色」とこの調を色聴しています。開放弦で豊かに響かせることが出来るので、チェロの名曲が多いように思います。

<ト長調の曲>

ト長調でチェロの名曲といえば、やはりこの曲。今回は1962年に録音されたデビュー直後のジャクリーヌ・デュ・プレによる演奏を紹介します。原曲では、ピアノがチェロの伴奏を担当しますが、この演奏ではハープが伴奏を担当します。チェロの音色がより煌びやかに響くように思います。

ぷりま音楽歳時記 3-1.ハ長調

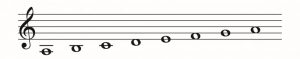

<ハ長調>

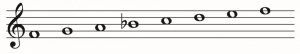

この「ぷりま音楽歳時記」も三巡目に入ります。まずは調号なしのハ長調。作曲家リムスキー=コルサコフは「白」とこの調を色聴しています。ピアノは全て白鍵で弾ける調なので思わず納得してしまいます。

<ハ長調の曲>

ソナチネアルバムにも掲載されているお馴染みの曲です。第1楽章、第3楽章がハ長調です。今回紹介するのは、1989年、ロンドンでのライブ映像で、リヒテルの演奏です。照明を嫌ったリヒテル、楽譜や手元を電球一つだけで照らし演奏しています。

ぷりま音楽歳時記 2-24.二短調

<ニ短調>

ニ短調の調号は♭1つ。マッテゾン曰く、「むしろ献身的、穏やか、喜ばしく満足感を与える」とのこと。弦楽器の開放弦を有効に使えてふくよかに響く調といえるでしょう。

<ニ短調の曲>

第二楽章を除いて、各楽章の始まりはニ短調です。終楽章の最後は同主調の祝賀的なニ長調の「歓喜の歌」で締めくくります。今回紹介するのは、クーベリック四季、バイエルン放送交響楽団による「あえてのモノクロ・モノラル」で収録の1970年の映像です。

ぷりま音楽歳時記 2-23.ト短調

猫ふんじゃった~楽譜の見た目にご用心~

小学校の音楽の授業の前後の休み時間など、教室のオルガンや鍵盤ハーモニカで、友だちたちがにぎやかに「猫ふんじゃった」を速弾きして遊んでいたのを思い出します。

私はピアノを習っていたにもかかわらず、その輪に加わることが出来ませんでした。というのもどう弾くのかを知らなかったからです。きっといつかレッスンで習うだろうと思っていたのですが、結局習うことはありませんでした。

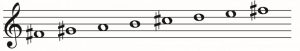

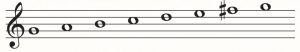

その理由はきっとその譜面のせいにあるのでしょう。以下の譜面が「猫ふんじゃった」の冒頭です。

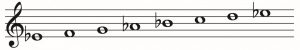

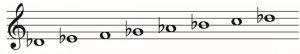

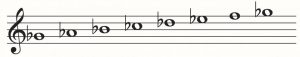

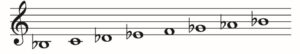

調号の数が♭(フラット)6つの変ト長調です。その譜面の強面ぶりにはつい近寄りがたいオーラがありつい敬遠したくなります。ですが、手遊びのつもりで指先の感触で鍵盤位置を覚えてしまえば、譜面要らずで案外弾けてしまうのです。

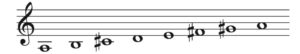

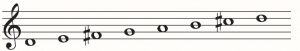

このように楽譜の見た目が難しそうでも、楽に覚えてしまう場合もあれば、楽譜が簡単そうに見えても覚えにくい場合もあります。例えば調号のない白鍵ばかりのハ長調の曲は、最初の譜読みは比較的楽に進みます。ですが、凹凸のない平坦な白鍵ばかりなので一度弾けても指先の感触で覚えるのに苦労することがあります。一方、調号の多い変ト長調では、「ド♭」が白鍵の「シ」と同じ位置になる等、譜読みがやや面倒です。でも黒鍵の凹凸に触れられるおかげで、一度弾けるようになってしまえば指先の感触で覚えてしまえるのです。

楽譜の見た目でつい弾き易さを判断したくなりますがくれぐれもご用心ください。

ぷりま音楽歳時記 2-22.ハ短調

ぷりま音楽歳時記 2-21.ヘ短調

<へ短調>

ヘ短調の調号は♭4つ。マッテゾン曰く、「温和で、感傷的。心配と絶望」とのこと。個人的にはこのヘ短調が全調の中で最も色彩が暗く、重い印象を受けます。「心配と絶望」というマッテゾンの意見に深く同意します。

<ヘ短調の曲>

この曲の第1・3楽章がヘ短調です。第1楽章の途中でヘ長調に転調して、再びヘ短調に劇的に戻ってきます。今回紹介するのは1970年ドイツ・ボンのベートーヴェン・フェスティバルでのクラウディオ・アラウの演奏です。

ぷりま音楽歳時記 2-20.変ロ短調

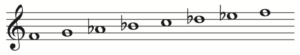

<変ロ短調>

変ロ短調は調号の♭が5つ。黒鍵を全て使えるので、ピアノ曲に使われることが多い調です。ただし平行調の変ニ長調の人気に比べると雲泥の差でその使用頻度はぐっと下がります。やはり響きが重くなるのを嫌って、作曲家も使用をためらうのかもしれません。

<変ロ短調の曲>

「弦楽のためのアダージョ」(バーバー)

この曲は、ケネディ大統領の葬儀でも使用されたことでも有名。悲惨なベトナム戦争を描いた映画「プラトーン」でも使用されています。今回紹介するのは1968年アメリカ交響楽団で指揮するストコフスキーのリハーサル映像です。

ぷりま音楽歳時記 2-19.変ホ短調

<変ホ短調>

変ホ短調の調号は♭が6つ。♯6つの嬰ニ短調と異名同音調、どちらも同じ音構成なのに、変ホ短調の方が使用頻度が高い印象です。嬰ニ短調は第7音(導音)がダブルシャープになることが多いので人気がないのかもしれません。

<変ホ短調の曲>

ショパンのポロネーズの中では、やや地味な印象のこの曲。変ホ短調ならではのくぐもった響きから「シベリアポロネーズ」と呼ばれることも。今回紹介するのは1964年のA.ルービンシュタインの演奏です。

ぷりま音楽歳時記 2-18.嬰ト短調

ぷりま音楽歳時記 2-17.嬰ハ短調

<嬰ハ短調>

嬰ハ短調の調号は♯が4つ。管弦楽では響きにくい調なので人気は今一つですが、黒鍵4鍵を活用できるのでピアノではロマン派以降の曲でよく使われています。

<嬰ハ短調の曲>

浅田真央選手がトリノ五輪のフリー演技の際、使用したことでも有名なこの曲。ラ・カンパネラ(リスト)は♯5つの嬰ト短調。黒鍵の音色は鐘の音に近いのかもしれません。今回は作曲者ラフマニノフ自身による1919年の録音を紹介します。

ぷりま音楽歳時記 2-16.嬰へ短調

ぷりま音楽歳時記 2-15.ロ短調

ぷりま音楽歳時記 2-14. ホ短調

ぷりま音楽歳時記 2-13. イ短調

ぷりま音楽歳時記 2-12.へ長調

<ヘ長調>

ヘ長調は♭が1つ。マッテゾン曰く「寛容さ、忠実さ、愛」。特に管楽器であるホルンが得意とする調で、のどかで牧歌的な曲に用いられることが多い印象です。

<ヘ長調の曲>

交響曲第6番「田園」第1楽章(ベートーヴェン)

弦楽器・木管楽器とホルンで演奏されるこの曲。ホルンが角笛のように響き、のどかな田園風景が醸しだされます。今回は、カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏で、1967年撮影の動画を紹介します。やや前衛的なカメラ編集の映像が時代を感じさせます。

ぷりま音楽歳時記 2-11.変ロ長調

ぷりま音楽歳時記 2-10.変ホ長調

ぷりま音楽歳時記 2-9.変イ長調

ぷりま音楽歳時記 2-8. 変二長調

ぷりま音楽歳時記 2-7. 変ト長調

ぷりま音楽歳時記 2-6. ロ長調

<ロ長調>

ロ長調の調号は#は5つ。マッテゾン曰く、「矛盾していて、硬く、不快で、絶望的」な調。確かに管弦楽器にとっては演奏しにくい調ですが、ピアノでは黒鍵を全て使えるので、意外に人気のある調です。

<ロ長調の曲>

ショパンのノクターン全21曲中3曲もがロ長調の曲なのは興味深いところ。絶望の中で「夜想曲」という希望をショパンは見出したのかもしれません。今回は1966年録音のルービンシュタインの演奏を紹介いたします。