ぷりま音楽歳時記 2-14. ホ短調

ぷりま音楽歳時記 2-13. イ短調

ぷりま音楽歳時記 2-12.へ長調

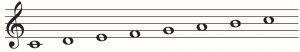

<ヘ長調>

ヘ長調は♭が1つ。マッテゾン曰く「寛容さ、忠実さ、愛」。特に管楽器であるホルンが得意とする調で、のどかで牧歌的な曲に用いられることが多い印象です。

<ヘ長調の曲>

交響曲第6番「田園」第1楽章(ベートーヴェン)

弦楽器・木管楽器とホルンで演奏されるこの曲。ホルンが角笛のように響き、のどかな田園風景が醸しだされます。今回は、カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏で、1967年撮影の動画を紹介します。やや前衛的なカメラ編集の映像が時代を感じさせます。

ぷりま音楽歳時記 2-11.変ロ長調

ぷりま音楽歳時記 2-10.変ホ長調

ぷりま音楽歳時記 2-9.変イ長調

ぷりま音楽歳時記 2-8. 変二長調

ぷりま音楽歳時記 2-7. 変ト長調

ぷりま音楽歳時記 2-6. ロ長調

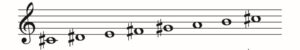

<ロ長調>

ロ長調の調号は#は5つ。マッテゾン曰く、「矛盾していて、硬く、不快で、絶望的」な調。確かに管弦楽器にとっては演奏しにくい調ですが、ピアノでは黒鍵を全て使えるので、意外に人気のある調です。

<ロ長調の曲>

ショパンのノクターン全21曲中3曲もがロ長調の曲なのは興味深いところ。絶望の中で「夜想曲」という希望をショパンは見出したのかもしれません。今回は1966年録音のルービンシュタインの演奏を紹介いたします。

ぷりま音楽歳時記 2-5. ホ長調

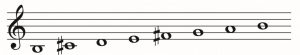

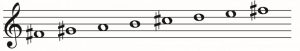

<ホ長調>

![]()

ホ長調の調号は#が4つ。作曲家リムスキー=コルサコフはこの調を「煌びやかなエメラルド色」と色聴しています。なるほど自然光のような明るさの調と感じても面白いかもしれません。

<ホ長調の曲>

のどかな朝の情景を描写したかのようなこの曲。エメラルド色のホ長調と朝の光はとてもフィットするように思います。今回は2015年、ズービン・メータ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を紹介いたします。

ぷりま音楽歳時記 2-4. イ長調

ぷりま音楽歳時記 2-3. ニ長調

ぷりま音楽歳時記 2-2.ト長調

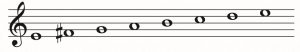

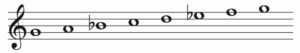

<ト長調>

ト長調は調号は#1つ。マッテゾン曰く、「ほのめかすようでいて、雄弁」。なるほど冗舌とかおしゃべりというイメージということでしょうか。

<ト長調の曲>

アイネ・クライネ・ナハト・ムジークK.525(モーツァルト)

冗舌な曲といえば、モーツァルトの代表曲であるこの曲を取り上げないわけにはいきません。今回紹介するのは2005年、ドイツ・ザクセン州、ラメナウ城でのゲヴァントハウス弦楽四重奏団の演奏です。

ぷりま音楽歳時記 2-1.ハ長調

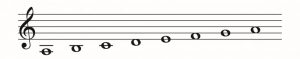

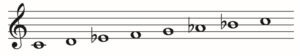

<ハ長調>

ハ長調は調号なし。マッテゾン曰く、「粗野で軽率だが、歓喜や歓びに満ちている時にふさわしい」とのこと。これには首を少し傾げるところも…

<ハ長調の曲>

弦楽セレナーデ op.48 第1楽章(チャイコフスキー)

ハ長調の音階で駆け上がって、冒頭のテーマが度々繰り返されるのがとても印象的な曲です。今回紹介するのは1990年に収録された小澤征爾指揮、水戸室内管弦楽団の演奏です。

ぷりま音楽歳時記 24.二短調

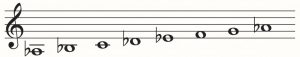

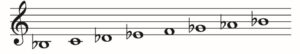

<ニ短調>

ニ短調の調号は♭1つ。英名でD-minor、独名でd-mollです。ラテン語で神を表す「Deus」の頭文字でもあるので、教会音楽で使用されることが多い調です。

<ニ短調の曲>

レクイエム ニ短調 K.626(モーツァルト)

モーツァルトの未完の遺作。死者のためのミサ曲であるレクイエムに、ニ短調は相応しいと思います。今回紹介するのは、1991年に収録された、ガーディナー指揮による古楽器オーケストラによる演奏です。第11曲、サンクトゥスは、同主調のニ長調で祝祭的な雰囲気も。

ぷりま音楽歳時記 23.ト短調

ぷりま音楽歳時記 22.ハ短調

<ハ短調>

ハ短調の調号は♭が3つ。同主調のハ長調はイノセントな印象のハ長調。ハ短調はその反面のダークサイドとして用いられることが多いと感じます。

<ハ短調の曲>

「交響曲第5番<運命>」(ベートーヴェン)

ハ短調の代名詞的な存在ともいえるのがこの曲。激しく葛藤するかのような第1楽章がハ短調。祝祭的な終楽章はハ長調でその対比は見事。今回紹介するのは、1981年10月29日東京文化会館でのカラヤン指揮、ベルリンフィルハーモニーの演奏です。

ぷりま音楽歳時記 21.へ短調

ぷりま音楽歳時記 20.変ロ短調

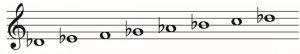

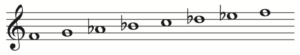

<変ロ短調>

変ロ短調は調号の♭が5つ。黒鍵をフル活用できるので、ピアノ曲に用いられることが多いです。重厚かつ深い響きの曲によく似合う調だと思います。

<変ロ短調の曲>

インパクトある冒頭のピアノ和音奏でおなじみのこの曲をやはり挙げないわけにはいきません。第1楽章は変ロ短調で始まり同主調の変ロ長調で終わります。今回紹介するのは、1962年のコンサート録画、ヴァン・クライバーンのピアノ、キリル・コンドラシン指揮のモスクワ交響楽団による演奏です。

ぷりま音楽歳時記 19.変ホ短調

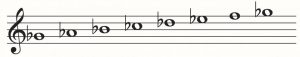

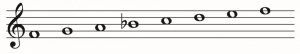

<変ホ短調>

変ホ短調の調号は♭が6つ。黒鍵だらけの調でピアノ曲の独壇場の調といえます(特にロマン派以降)。この世ならざる涅槃の境地を感じてしまいます。

<変ホ短調の曲>

ピアノのための6つの作品 Op.118 より 第6曲「間奏曲」(ブラームス)

超有名曲とまではいきませんが、ブラームス後期の傑作です。この第6曲はこの世ではない「あの世」をあたかも描いているようです。今回紹介するのは前回のエントリーでも触れた、グレン・グールドによる1960年の録音です。当時グールドは20代の若者、なのにやけに老練された演奏のように思います。

ぷりま音楽歳時記 18.嬰ト短調

ぷりま音楽歳時記 17.嬰ハ短調

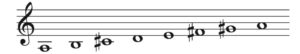

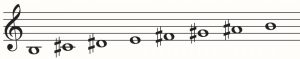

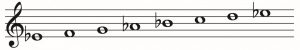

<嬰ハ短調>

嬰ハ短調は♯が4つ。平行調が全調の中でも特に明るいホ長調なので、その対比として、特にピアノではよく用いられる人気の調です。

<嬰ハ短調の曲>

ピアノソナタ第14番「月光」Op.27-2 第1楽章(ベートーヴェン)

明るさの象徴である「太陽」の対比としてふさわしいのが、まさに「月光」。ドイツの詩人かつ音楽評論家であったルートヴィヒ・レルシュタープは見事この曲にふさわしい愛称をつけたと思います。今回紹介するのは、1991年に録音されたポリーニの演奏。クールな魅力が特に光る演奏だと思います。

ぷりま音楽歳時記 16.嬰へ短調

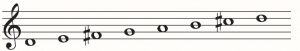

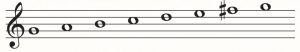

<嬰へ短調>

嬰ヘ短調の調号は♯が3つ。主音が黒鍵の音で管・弦ともに鳴らしにくい調。黒鍵数が3つと微妙なので、ピアノでも弾きにくく、あまり人気がありません。

<嬰へ短調の曲>

交響曲第45番「告別」(ハイドン)

鳴らしにくい調であることを逆手にとったこの曲。終楽章では演奏中に次々と奏者が舞台から退場してしまう、まさに「告別」そのもの。さすがアイデアマン、ハイドンならではの曲です。今回紹介するのは、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の2009年のニューイヤーコンサートの映像です。指揮はバレンボイムです。

ぷりま音楽歳時記 15.ロ短調

ぷりま音楽歳時記 14.ホ短調

ぷりま音楽歳時記 13. イ短調

ぷりま音楽歳時記 12.へ長調

ぷりま音楽歳時記 11 .変ロ長調

ぷりま音楽歳時記 10.変ホ長調

<変ホ長調>

変ホ長調の調号は♭が3つ。管楽器がとても得意とする調です。特に低音楽器は朗々と鳴り響き、その迫力には強い威厳が感じられます。

<変ホ長調の曲>

ピアノ協奏曲第5番「皇帝」第1・3楽章(ベートーヴェン)

ベートーヴェンは「ヒーロー」を描く時、好んで変ホ長調を用いて作曲します。この「皇帝」もそうですが、交響曲第3番「英雄」でもこの調を用います。今回はツィメルマンのピアノ、バーンスタイン指揮、ウィーンフィルハーモニーによる演奏を紹介いたします。