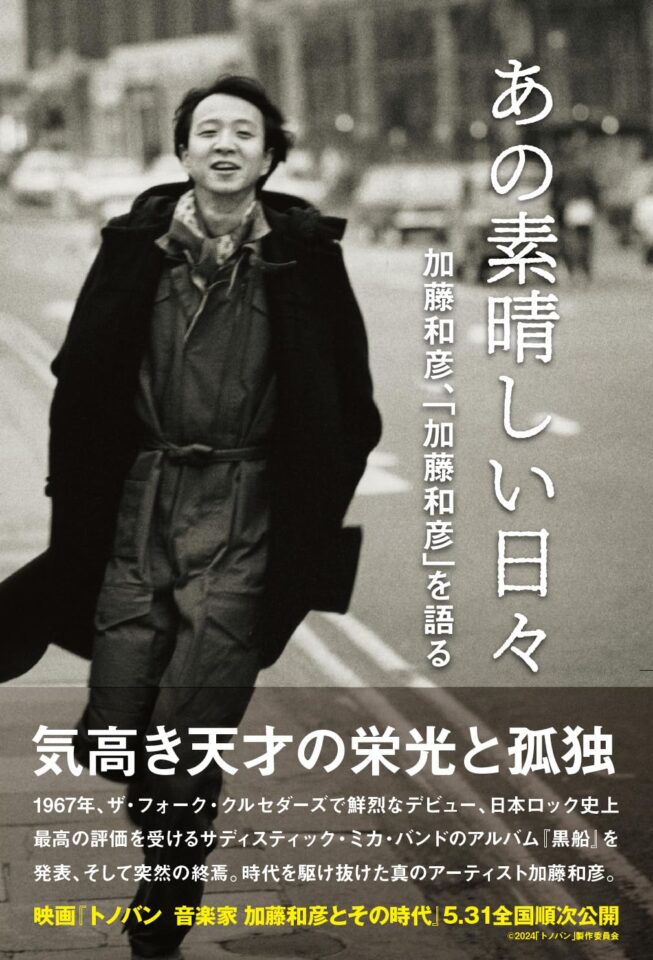

今月の一冊『あの素晴らしい日々 加藤和彦、「加藤和彦」を語る』

前々回のエントリーで取り上げた「悲しくてやりきれない」を作曲した加藤和彦のインタビューをまとめた一冊です。暫く絶版だったのですが、2024年のドキュメンタリー映画の公開に合わせて、タイトルを変更して再発されました。

読めばわかりますが、加藤の音楽活動は変革に次ぐ変革といってもよく、それに伴って協働するスタッフや環境も大きく変化します。

才能ゆえの大きな変革とはいえ、それが叶わなくなった時、絶望的に息詰まってしまったかと思うと勿体なくも感じます。

日々の微調整を続けて幸福度を上げる

日々のウォーキングで欠かせないのが、やはり音楽です。録りためたラジオの音楽番組等を聴きながら歩いています。その際、外音を遮断するイヤホンではなく適度に外音が聞こえる開放型のヘッドホンを使っています。

このヘッドホンは、軽量・安価(円安でだいぶ高くなりましたが…)・程よい音質なので気に入っています。ただ難点は昔ながらの製品なので、省エネで動かす現在のスマホなどのプレーヤーだと、パワー不足で充分に音を鳴らせません。パワー不足を補うためにポータブルのアンプを常用しています。このアンプは中の部品交換が可能で、それに伴い音質も変わります。なので、自分の好みの音に鳴るよう、あれこれパーツ交換しています。ヘッドホンも元々付属していたイヤーパッドだと耳が痛くなるので、別途で汎用品に交換するなど、日々、散歩用の音楽環境を微調整しています。結果、自己満足ではありますが、散歩時の「ながら聴き」の幸福度は格段に上がりました。

これはピアノの練習にも当てはまりそうです。調子が今一つの時は、劇的に練習法を変えたくなります。でも私の経験上、上手くいったためしはありません。スランプ時ほど微妙に練習を変えた方がいいと感じます。いつもより5分間だけ練習時間を長くする等、ほんの些細なことから始めるといいようです。日々での比較では、その差はほとんど感じられなくとも、月・年単位で振り返れば、その違いや成長を実感できると思います。日々の微調整を続けることで、練習での幸福度も上げたいものです。

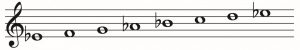

黒鍵ペンタトニック「悲しくてやりきれない」(加藤和彦)

「悲しくてやりきれない」(ザ・フォーク・クルセダーズ/作曲:加藤和彦)

さて「竹田の子守唄」のほかに、フォークソングで発売禁止になった代表曲に「イムジン河」(1968年)があげられます。「帰ってきたヨッパライ」で鮮烈にデビューしたザ・フォーク・クルセダーズのセカンドシングルとして準備するも直前で政治的配慮のため発売中止に。ザ・フォーク・クルセダーズの一員、加藤和彦はこの件を次のように回想しています。

『クレームが両方から来たのね。朝鮮総連の方は、北の歌だからうちの歌を出すのはけしからん。韓国のほうにしてみれば北賛歌だからそんなもん出すんだったら東芝製品買わないぞって、東芝に圧力がきちゃったわけ。両方から来たから、どうにもしょうがないの、もう。』<『エゴ 加藤和彦 加藤和彦を語る』P.56~57>

出荷済みのレコードの多くは自主回収、発売元の東芝音楽工業は大損害を被ります。ただし、制作陣は転んでもただでは起きません。以下、再び加藤の回想です。

『(音楽出版社・社長)石田さんは、「こういうわけで発売中止になった」という言い方しないで、「加藤、次出さなきゃなんないから、曲作れ。ギター持って来させてあるから」。あるんだよね、ギター。「ここを三時間貸してあげるから、作りなさい。鍵かけるよ」と出てっちゃって。確かめたらホントにかぎかかってて、「あのヤロー」。悔しいから、「イムジン河」のコード全部書いて、それを逆からたどって。そのまま曲作ったんだよね。それが「悲しくてやりきれない」。』<同上>

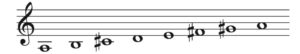

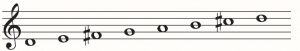

まさに逆転の発想で名曲が誕生します。なおこの曲もほぼ四七抜き長音階で出来ています。

ぷりま音楽歳時記 3-9.変イ長調

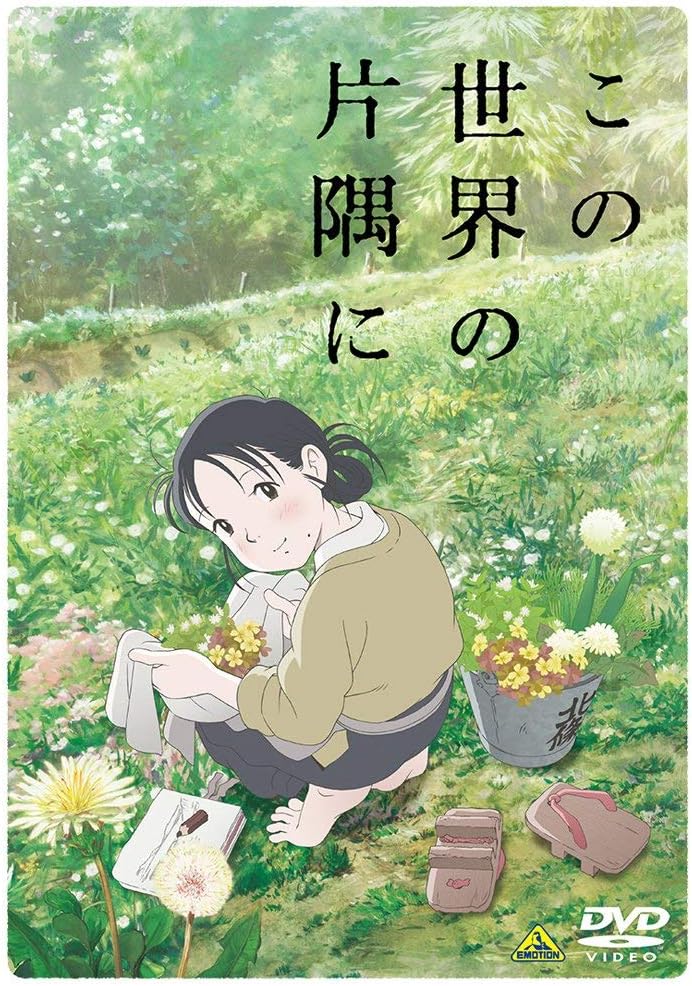

今月の一冊(本)映画『この世界の片隅に』(2017年)

今回紹介するのは本ではなく映画です。

戦争の悲惨さを描いたアニメーションで、この作品が現在における戦争映画のスタンダードになったと言えるかもしれません。

この映画のオープニングで流れるのが「悲しくてやりきれない」のコトリンゴによるカバーです。この曲は1968年に発表された曲ですが、半世紀以上経った今にも歌い継がれている名曲といえるでしょう。

公共の場を大切に、自由に楽しく弾いてみよう♪

昨今、よく見かけるストリートピアノ、各地で増加するなか、設置したのに半年足らずで閉鎖されるケースもあるそうです。一人でピアノを独占したり、不快に感じるほどの大音量で演奏する等のマナー違反がその原因とのことです。一部の節度を越えた行為のせいでせっかくのピアノが撤去されてしまう。一方、節度をわきまえた多くの方は、過剰なほどの慎ましさでピアノに触れもしません。どちらもとても残念なことだと思います。

政治や言論でもこうした例を最近よく見かけます。そして一部の節度を越えた声の大きい方の意見が社会にまかり通っているような気もします。節度ある慎ましさの裏側には、大切な繊細な感性が潜んでいると思います。それが一部の大きな声にかき消されてしまうのは本当にもったいないと思うのです。本当はどんな小さく弱く拙い意見でも社会に表明できればいいと思うのです。

でもいきなり言葉で意見表明をするのは大変です。言葉は確かに事象をクリアに指し示せます。ですが、その選択を誤れば簡単に揚げ足をとられてしまいます。そこで音楽演奏です。音楽は言葉ほど明瞭に事象を指し示せません。その代わりにどんな思い・感情も同時に表すことのできる包容力があると思います。それがゆえに揚げ足も取りにくいので、自由に思いきり表現できると思うのです。

慎み深い多くの皆さん、まずは音楽演奏で自らの意見表明をしてみませんか?せっかくの発表会やストリートピアノ等、公共の場を大切に、節度ある自由な表現を目指したいものです。

黒鍵ペンタトニック「竹田の子守唄」(京都地方民謡)

「竹田の子守唄」(京都地方民謡)

「フォークソング」とは元来、伝承された民謡や民俗音楽等を指します。19世紀、アメリカ各地でその類の音楽が蒐集されます。1960年代、冷戦下で「フォークソングリバイバル」の流れが生じます。これは単に民謡の蒐集にとどまらず、人種差別やベトナム戦争への反対運動等、若者の政治・社会運動と密接に連動してきます。

このムーブメントは日本にも上陸。その影響を色濃く受けたであろう1曲が今回紹介する「竹田の子守唄」です。この曲は1964年末に京都・伏見区で採譜・編曲された民謡で、関西フォークの界隈で広く伝播します。そして1971年、フォークグループ「赤い鳥」がこの曲を再録音しシングルA面曲として発表します(かの名曲「翼をください」をB面にさしおいて)。発表後3年で100万枚を越える大ヒットとなります。70年代前半までは多くの歌手にもカバーされるなど、日本のフォークソングの代表的な曲といえました。

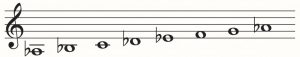

ところがこの曲の出自が被差別部落であることが広く知られるようになると、メディアは放送・販売を自主規制し自粛するようになります。その経緯の詳細は前々回のエントリーで紹介した「放送禁止歌(森達也著)」をご参照ください。

21世紀になり自粛も緩和。再び様々なメディアでこの曲を耳にするようになりました。なおこの曲は「二六抜き短音階」の曲として編曲されていて、黒鍵だけで弾けます。下記は「赤い鳥」がインディーズレーベルURCで発表した1969年のヴァージョンです。

ぷりま音楽歳時記 3-8. 変二長調

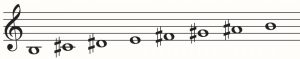

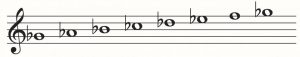

<変二長調>

変二長調の調号は♭が5つ。黒鍵を全て用いるこの調は、浮世を離れたどこか異空間を感じさせます。ピアノが得意とする調で、数多くのピアノ曲で用いられます。

<変二長調の曲>

交響曲第9番「新世界より」第2楽章(ドヴォルザーク)

「家路」のメロディでおなじみのこの第2楽章。この楽章だけが変ニ長調で残りはホ短調なのです。曲内における第2楽章の異空間性が際立ちます。今回紹介するのは小澤征爾指揮のボストン交響楽団による1996年の演奏です。

今月の一冊『放送禁止歌』(森達也)

「空気」に「水を差す」~雨垂れ石を穿つ~

私は「場の空気を読む」ことにあまりに理解がないので、その学びのために文庫「空気の研究(山本七平著)」を購入。ずっと「積読(ツンドク)」状態でしたが、ようやく手に取りざっと「粗読」しました。まだまだ理解不足ですが、「空気」の醸成される過程や、それに対し「水を差す」ことの意味合いについて考えさせられました。

今、世界的に「戦争」という脅威的な「空気」が醸成されつつあります。そんな「空気」に「水を差す」ことで何とか阻止したいものです。そしてどうも「音楽」がその「水を差す」ことの一端を担っているようにも感じます。コロナ明け以降、世界情勢は悪化の一途ですが、「音楽界」に限れば今世紀に入って今が最もホットな状況だと個人的には思っています。ジャンル・年齢を問わず音楽家達の躍動は目覚ましく、聴きたくなる音楽が次から次へと溢れ出てくるようです。

きっと世界各地の音楽家たちが意識の有無にかかわらず、今の危険な「空気」を察知して「冷や水を浴びせている」のかもしれません。おかげで世界は最悪の事態から何とか免れ、土俵際で踏みとどまっているのだと個人的には勝手に想像しています。

20世紀のビートルズみたいに世界的に訴求力を持つ強い音楽は現状では生まれにくい状況かもしれません。ただ一つ一つの存在は小さくても、インターネットを中心に音楽の「網」が広く張られています。まさに「雨垂れ石を穿つ」というのが現状だと思っています。私もそうしたエネルギー体の一端を担えるように歩んでいきたいと思います。

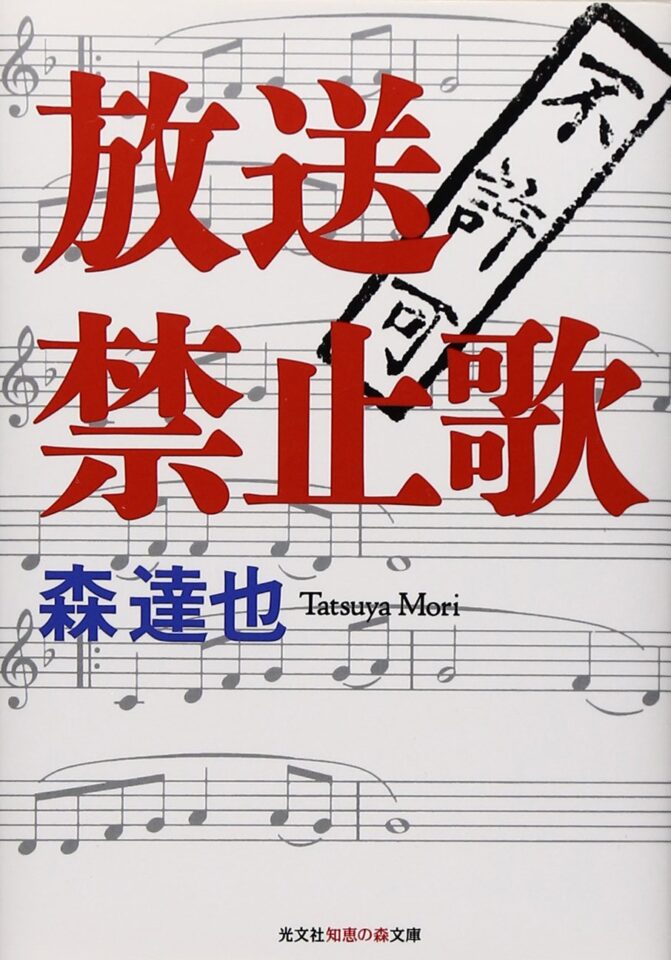

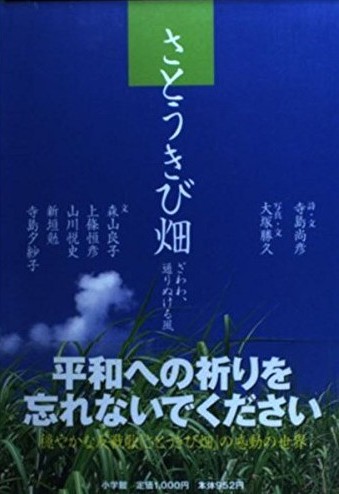

黒鍵ペンタトニック「さとうきび畑」(寺島尚彦)

「さとうきび畑」(寺島尚彦)

さて今回からしばらく日本のフォークソングに焦点をあてていきたいと思います。

その初回は「さとうきび畑」です。詞曲とも手がけたのは作曲家、寺島尚彦氏。当時、寺島はシャンソン歌手、石井良子の伴奏者を務めていました。なので、この曲を厳密な意味でフォークソングと呼びにくい面もあります。ただ、この曲の初めての録音が「森山良子カレッジ・フォーク・アルバムNO.2」(1969年)であること、続いて1971年に上條恒彦が2枚目のシングルのB面にこの曲を録音した等、60年代末から70年代初頭のフォークブームで広まった「反戦」と「沖縄復帰」を願う強いメッセージソングといえました。

寺島は石井好子の公演のため日本復帰前の沖縄に訪れます。沖縄戦跡地の摩文仁の丘を目指しサトウキビ畑に埋もれ移動する中、戦没者たちの怒号と鳴咽を感じた寺島は曲作りを決意します。そして11番まで詩がある10分以上の長い曲が出来上がったのです。

『ある時ふと「ざわわ」が思い浮かんだ。これかもしれない、これだ、と思ったのだが、それでもまだ軽々しい響きに聴こえはしないか。でもこれ以上烈しい言葉ではシュプレヒコールになって音楽を壊してしまう。それならば繰り返すことによって広い空間を想起してもらおう。こうして納得する形が出来あがったとき、「ざわわ」は66回も繰り返されることになってしまった。』(「さとうきび畑 ざわわ、通り抜ける風」P.42~43)

なお「ざわわ」の詞の部分は四七抜き長音階で出来ています。

ぷりま音楽歳時記 3-7. 変ト長調

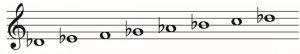

<変ト長調>

変ト長調の調号は♭が6つ。ピアノの黒鍵をすべて使います。なおピアノの黒鍵をすべて弾くと変ト長調の四七抜き音階になります。すなわちアメリカ音楽のブルースやジャズにおけるメジャーペンタトニックスケールです。

<変ト長調の曲>

この曲は元々はドヴォルザークがアメリカ在住時に作ったピアノ曲です。黒鍵の5音を中心に作られ、アメリカ的な魅力に溢れます。今回紹介するのは編曲したクライスラー自身によるヴァイオリン演奏(1938年)です。原曲のピアノ版と同じ調で編曲されています。

今月の一冊『さとうきび畑 ざわわ、通り抜ける風』(寺島尚彦他)

秋も深まりすっかり読書の季節となりました

秋も深まり、すっかり読書の季節になりました。私も読書をするにはしますが、その方法はあまり褒められたものではありません。

主には本をざっと読む「粗読」が中心となります。まずは前書き、目次、後書きを見てから本文に入ります。途中で分からないこと等あっても、あまり気にせず先に進め最後まで読み終えます。その読後感がいい場合はさらにもう一度、「精読」することもあります。でもそれは稀で、かなりの本は「粗読」の中途でつまずき、本棚に「積読(つんどく)」状態になります。確かにその状態は消化不良で気持ちのいいものではありません。ただ時も経ち、若干でも「精読」したものが増えれば多少、語彙力もつきます。すると中途でつまずき断念した「積読」した本が「粗読」出来るようになることもあります。なので中途のつまずきを恐れずどんどん本を手に取るようにしています。

さてこれはピアノにも共通すると思います。まずざっと譜読みをして弾く「粗奏」をしてみる。曲が気に入り、人前で弾く等仕上げたい時は、「精奏」して練ります。譜読みを始め「粗奏」してみたものの、中途でうまくいかない時もあります。そんな時は断念するのではなく、一旦保留して「積奏」しておけばいいのです。つまずいたからといって諦めることはありません。少しずつでも「精奏」した曲が増えれば、音楽的な語彙力もつきます。するとそれまでまるで歯がたたなかった曲も比較的楽に取り組めるようになることもあるのです。

最後に、これは私の読書における自戒も込めて。雑な「粗読」ばかりでは大した語彙力もつかず、どんな短文でも「精読」が肝要である。これはピアノの演奏にも共通するでしょう。そしてこの本でも読んで改めて読書し直したいと思います。

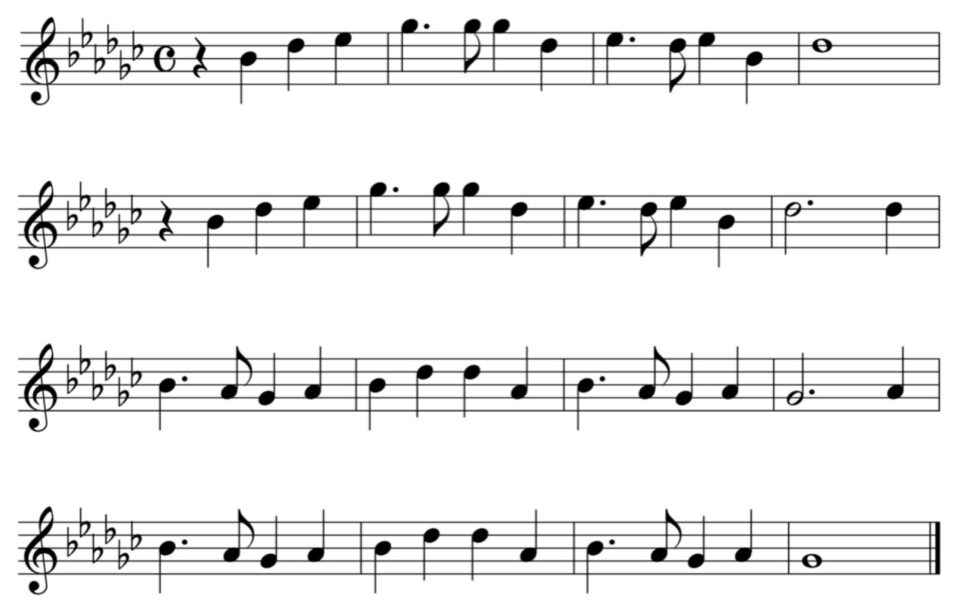

黒鍵ペンタトニック「ジャングル・ブギ―」(笠置シヅ子/服部良一)

「ジャングル・ブギ―」(笠置シヅ子:唄 服部良一:作曲)

1920年代後半にアメリカで流行したピアノによるブルース音楽、ブギウギは1940年代になると、ビックバンド等様々な形態で演奏されるようになり更なる人気となりました。アメリカのその動向を目ざとく、服部はいち早くブギウギを曲作りに取り入れ、1947年「東京ブギウギ」(笠置シヅ子)で爆発的なヒットを放ちます。以降、服部・笠置コンビのブギウギ路線が国内で大流行するのです。

この「ブギウギ」について服部は以下のように回顧しています。

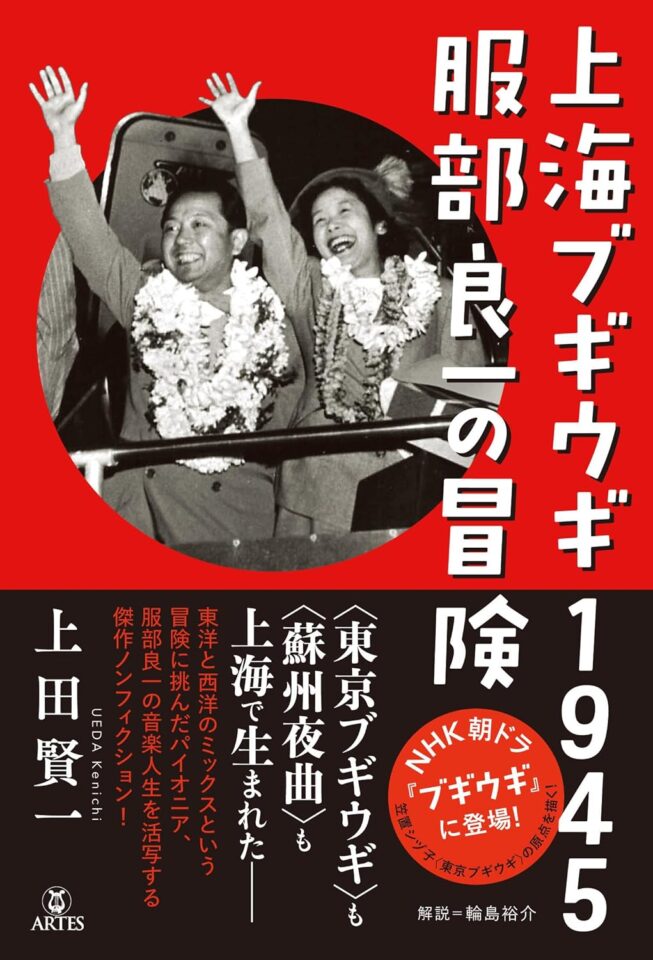

『私の作ったブギでは、最初に書いた「東京ブギ」が一番ブギらしい要素を持っているが、「ヘイヘイブギ」「ジャングルブギ」と段段とその後に続いて書いたブギは、むしろ、ブギ小唄と申したい様な形態を持つたものである。』『笠置君にプレゼントしたブギは、飽くまで旋律的にもリズム的にも解りやすく、多分にブギ的なアクセントを盛り込んで、いわゆるアイノコ丼、ゴモクめし、カツ丼の様に好ましく作られたものである。』<「上海ブギウギ1945 服部良一の冒険」(P.183~184)>

上記譜例の「ジャングル・ブギ―」や「ホームランブギ」、ブギ小唄の真骨頂である「三味線ブギ」(笠置の歌唱ではないが…)等のブギウギ路線では、服部にしては珍しく5音階(ペンタトニック)で旋律を作っています。洋楽派の服部とて、笠置が放つ強烈なドメスティックなパワーには抗うことが出来なかったのかもしれません。

なおこの「ジャングル・ブギ―」の作詞は映画監督の黒澤明。1948年の映画「酔いどれ天使」の劇中歌で、この曲を歌い踊る笠置の姿も作品中で映ります。

ぷりま音楽歳時記 3-6. ロ長調

今月の一冊『上海ブギウギ1945 服部良一の冒険』(上田賢一)

みんなで和気あいあい♪「黒鍵ペンタトニックアンサンブル」

ピアノの発表会(特に大人の出演者)の場合、主催するこちらの努力不足もありますが、会場の雰囲気が強い緊張感に包まれやすいように思います。

そこで私はコロナ禍で中止せざるをえなかった2020年の発表会では小さな挑戦をしていました。それは演目に連弾を増やしたことです。一人だけで客前に立つのはやはり緊張が強い。でも二人ならば多少は気が楽になるのでは?との思いでした。ですが、この発表会は中止せざるをえず、私の計画は頓挫してしまったのです。その後暫くは「三密の回避」等でそれどころではなくなります。

まん延防止重点措置も解除となり、2024年には完全に日常が戻った段階で、再び当時の挑戦を思い出したのです。コロナ後から発表会も教室で実施することにしました。教室には2台ピアノもあるので、様々な形態での連弾も可能です。以前に増して連弾企画を拡充すべく動き始めたのです。そこで目玉となる企画を思い立ちました。「発表会の参加者全員でピアノアンサンブルをやろう!」「ただし全員での練習機会を別途設けるのは難しいので、その場で出来ることに限ろう!」そして策を練りたどりついたのが、「黒鍵ペンタトニックアンサンブル」です。

このアンサンブルは、弾ける・弾けないの技術差に関係なく誰でも参加できます。メロディを朗々と弾く人がいてもいいし、華麗にアルペジオで伴奏をする人がいてもいい。同じ一音の黒鍵を淡々と弾き続ける人がいてもいいのです。

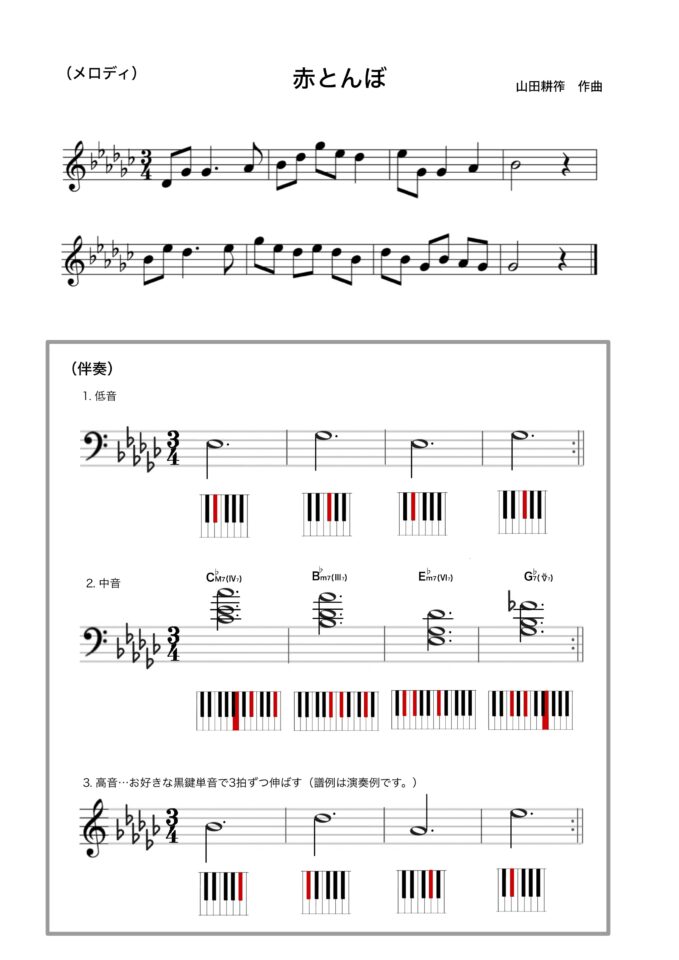

この楽譜は昨年2024年の秋に実施した「赤とんぼ」での合奏の際に使用した譜面です。伴奏の「2.中音」では白鍵を少しだけ使用しますが、残りは全て黒鍵だけ。

以下そのサンプル動画です。

発表会当日も参加者全員で大変盛り上がりました。そしてこのアンサンブルも今や発表会の恒例行事になりつつあります。

発表会もソロ演奏で緊張しつつも、連弾やアンサンブルで和気あいあい、雰囲気も和やかになってきたように思います。

黒鍵ペンタトニック「アイレ可愛や」(笠置シヅ子:唄 服部良一:作曲)

「アイレ可愛や」(笠置シヅ子:唄 服部良一:作曲)

前回、私は服部良一を中山晋平へのアンチテーゼ的存在であると論じました。戦前の昭和は、中山晋平を筆頭に、その後継に古賀政男が台頭する等、歌謡界は「四七抜き」の5音階での曲作りが保守本流といえました。一方、服部は洋楽的な曲作りを模索していたため傍流的な存在といえました。半音階的な「熊蜂の飛行」でも知られるリムスキー=コルサコフの弟子、ウクライナ人のメッテルに作曲を師事した服部。やはり半音階的な技巧を得意とします。例えば淡谷のり子のブルース路線では自然短音階と和声短音階を組み合わせ、そこで生じる半音の違いを巧みにメロディに組み込みます。なお戦後に作曲した「青い山脈」は自然短音階だけで日本独自の「明るい哀愁」のメロディを書き上げて、服部にとっても集大成的な作品になったといえるでしょう。

しかし話はそう単純ではありません。淡谷のり子同様、やはり服部が作曲を手がけた笠置シヅ子の曲の場合はどうでしょうか?NHK朝の連続テレビ小説「ブギウギ」での劇中歌で使用された上記の曲、歌詞のついた主要部は実は四七抜き長音階で出来ています。戦時中の1942年に発表されたこの曲は、南方戦線のインドネシアの民謡を元に作られました。劇中でも描かれた通り、戦中の慰問公演でも唄われ、戦後1946年に録音されました。明朗快活で天真爛漫な笠置には、5音階はとてもフィットするように思います。

ぷりま音楽歳時記 3-5. ホ長調

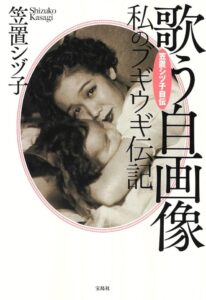

今月の一冊『歌う自画像』(笠置シヅ子)

NHK朝の連続テレビ小説「ブギウギ」も大変面白かったですが、それをさらに上回るのが、この笠置シヅ子の自伝です。まさに「事実は小説より奇なり」を地で行く面白さです。「東京ブギウギ」が流行した1948年、人気絶頂期に笠置が記したもので、戦後の日本社会の生々しさも随所に感じ取ることもできます。

巻末で笠置に寄せる林芙美子、旗一兵、服部良一、エノケンの文章からも彼女の人柄が慕ばれます。

(もっと前に朝の連続テレビ小説の題材になっていてもおかしくなかったのにとも思います。)

ルーティン~日々の小さな変化に目を向ける~

ここ数年で私の生活で習慣化したのが、ウォーキングです。起床してさっと朝食を済ませたら、1時間ほど歩くのがルーティンとなりました。それだけでもだいたい6000~7000歩に達するので、あとは日常の買い物等で歩くだけで、厚生労働省が成人男性に推奨する8000歩には楽々到達します。これがルーティンとなるまで、歩く時間や距離をいろいろ試しましたが、ようやく今の形に落ち着きました。

一旦習慣化すると、朝のルーティンを済ませないと気分的にすぐれません。雨天や猛暑などで多少めげそうにもなりますが、今のところ継続欲が上回っています。今後はこれに筋トレも加えたいと目論んでいます。昨年出来なかった腹筋はようやく出来るようになりましたが、まだまだ習慣化には程遠い状態です。

筋トレの習慣化以上に私にとって喫緊の課題がピアノの練習についてです。さすがにピアノに触れない日はほぼ無いものの、練習の時間帯はまだらで、レッスン仕事の隙間時間に片手間でやったりどうも落ち着きがなくルーティンにはなっていません。ルーティンの良いところは、同じ時間・場所でいつもの決まったことを繰り返す中で、小さな変化に対して敏感になれる点にあると思っています。私のように40年以上のピアノキャリアでは、やはり成長するにもその幅には限りがあると思います。けれど日々の小さな変化に目を向けていれば、わずかでも改善の余地が見つかるかもしれません。そしてわずかにでも成長できればそれに越したことはありません。

はやく「ピアノ練習のルーティンを済ませないと気分がすぐれない」と胸を張れるようになりたいものです。

黒鍵ペンタトニック「冬越え」(細野晴臣)

冬越え(細野晴臣)

このコーナーではこの1年強、「はっぴいえんど」から「Y.M.O.」に至る細野晴臣の経歴を実質たどりました。そもそも私がこの特集を組もうと思ったきっかけが、細野の盟友、大瀧詠一のラジオ番組「日本ポップス伝」パート1の第5夜での以下の発言です。

『西篠八十、中山晋平っていうコンビがこの現代歌謡の基礎を作った、礎になったという意味合いでいくと、細野晴臣はこの後、エイプリルフール※から、はっぴいえんど、Y.M.O.といくわけで、まさに中山晋平だったという事がいえると思いますよ。』(※エイプリルフール→細野が1969年にプロデビューした時の所属バンド)

私はてっきり細野は服部良一の系譜の作曲家だと思っていました。服部の音楽に新解釈を施した雪村いづみの名盤「スーパージェネレイション」でも細野は編曲・演奏で参加しています。また近年、細野は服部の代名詞といえるブギウギをライブでもとりあげていたので尚更です。そして私は勝手に服部の存在を、5音階で和洋折衷の音楽を作った中山のアンチテーゼ的だと目していたので、大瀧の発言をいまひとつ理解できませんでした。

けれども細野のメロディを具体的に分析してみると、中山的な5音階で作られている曲が多く、驚きと同時に大瀧の発言の意味がようやく腑に落ちたのでした。ロック/テクノ/ブギウギ等、細野の音楽は表面的には多彩に変貌しますが、それも中山の三要素、流行歌/童謡/民謡にもどこか通底するとも思います。

今回は細野のソロ初期の名曲、「冬越え」(1973年)を紹介します。2019年のリメイク版も併せて紹介します。もちろんメロディはほぼペンタトニック(5音階)で出来ています。

ぷりま音楽歳時記 3-4. イ長調

<イ長調>

イ長調の調号は♯3つ。この調をリムスキー=コルサコフはバラ色、スクリャービンは緑色とそれぞれ異なった色で色聴しています。この調ではもしかしたら作曲家毎の個性の違いが明確になるのかもしれません。

<イ長調の曲>

この曲でモーツァルトは、一般的なB♭管ではなくA管のクラリネットを用いているため、独自の響きが作り出されています。今回紹介するのは、バーンスタイン指揮のウィーン・フィル・ハーモニーとペーター・シュミードルのクラリネット独奏による1987年の演奏です。

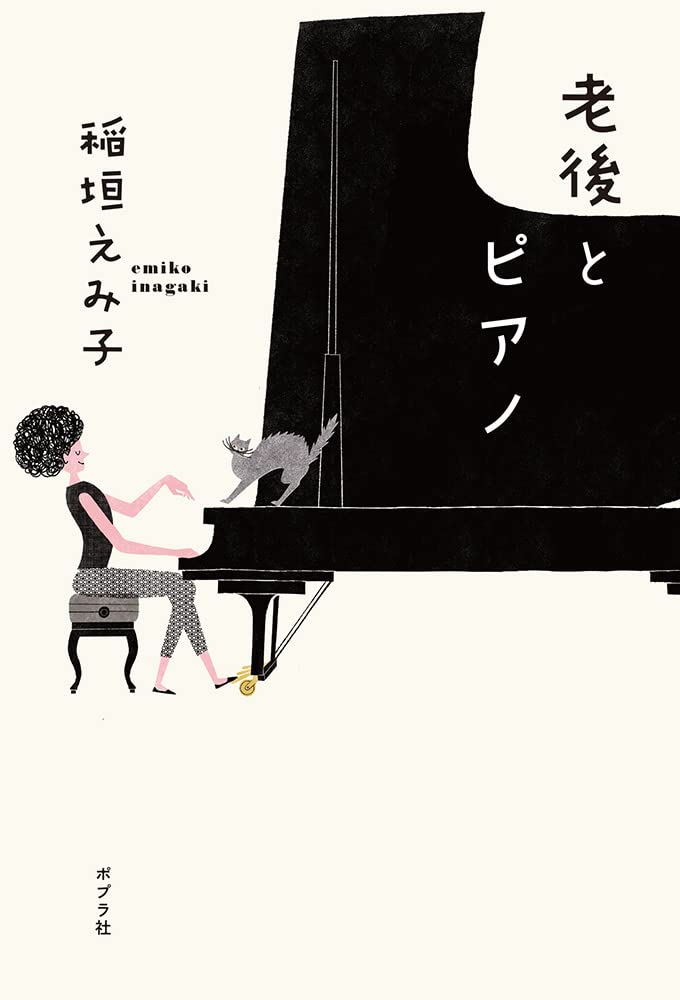

今月の一冊『老後とピアノ』(稲垣えみ子)

黒鍵ペンタトニック~ピアノで「気晴らし」を

私は野球がどうしようもないほど羨ましく思う時があります。それは野球には「キャッチボール」があるからです。ボール(とミット)さえあれば、特に事前の準備がなくキャッチボールをすることが出来ます。そして互いにボールを捕って投げる単純動作にも関わらず、それは初心者からプロにまで通じる大切な基礎でもあり、たとえどんな技術差があっても誰でも一緒に参加出来るのです。

ピアノでも、先生や生徒での連弾等などで技術差がある同士でも演奏することはできます。ただやはりそれぞれ練習する等、事前準備を要します。「キャッチボール」のようにピアノでもその場で誰でも参加できて楽しむことできないものか?そこで思いついたのが「黒鍵ペンタトニック」です。

特にクラシックのピアノの場合、楽譜というしっかりとした台本があります。台本に忠実に演奏しようと思えば、やはり間違えないように心がけます。間違えないためにも練習が大切です。その練習も重い通りにいくとは限らず、壁にも当たります。その壁を乗り越えても時にはすぐに次の壁が迫ってくることもあります。

もちろん練習で壁を克服し続けるのも大切ですが、変に力んでしまうとかえって上手くいかないことも多いものです。そんな時しかめっ面せず、肩の力を抜いてピアノをシンプルに楽しめる「気晴らし」があってもいいのではないかと思ったのです。そこでこの「黒鍵ペンタトニック」が役立てばと思っています。

具体的なことは今後このホームページでも記していきたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。

黒鍵ペンタトニック「戦場のメリー・クリスマス」(坂本龍一)

戦場のメリー・クリスマス(坂本龍一)

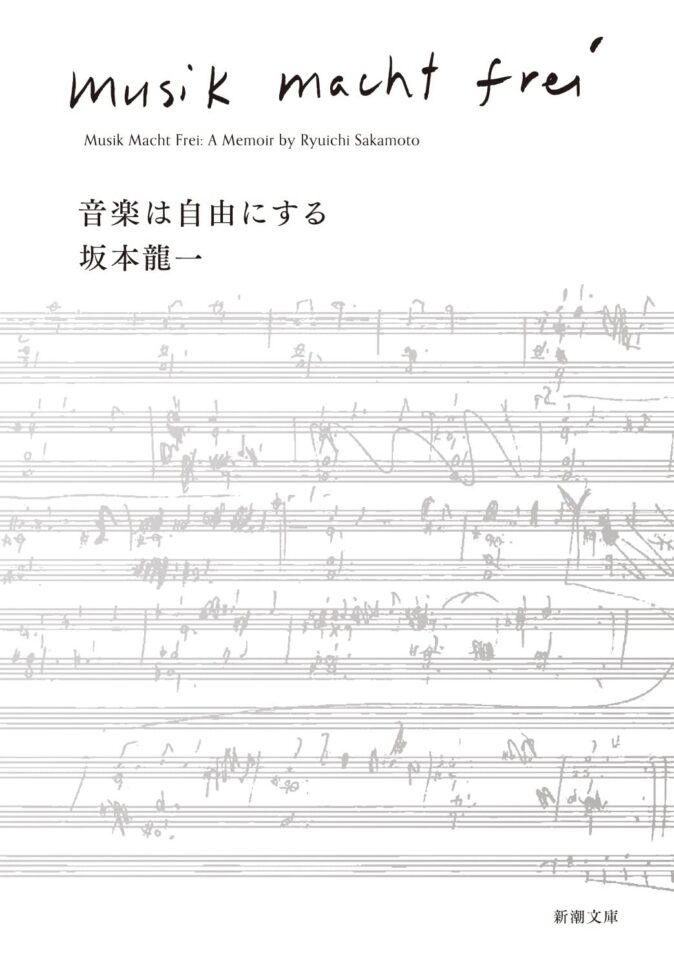

Y.M.O.人気が過熱すると、その人気にメンバーは苦しめられることになります。坂本龍一は当時を以下のように述懐しています。

『ぼくはこれまで「無名でいたい、前に出たくない」と思って生きてきたのに、気がついてみれば、道を歩いているだけで指を差されるような人間になっていた。それはまったく予想外のことで、本当に困りました。ほとんど部屋から出ず、人目を避けて閉じこもる生活になってしまった。 ~略~ 状況への憎悪は、やがてYMOへの憎悪につながっていきました。』(坂本龍一『音楽は自由にする』P137~138頁)

過度なメディアへの露出でのストレスがメンバー間の確執をも生みだしたのです。

そんな状況下の1981年、「BGM」「テクノデリック」といった内省的な内容のアルバムを2枚製作し、年末でグループでの活動が一時休止となります。

翌1982年はメンバー各々、ソロで活動します。坂本龍一の個人での活動で特筆すべきはやはり映画「戦場のメリー・クリスマス」です。大島渚監督からの俳優としての出演依頼に対して、坂本は自身が映画の音楽を担当することを条件に受諾します。そして映画音楽「世界のサカモト」の躍進が始まるのです。

上記がこの映画のテーマ曲です。この曲の基礎は二六抜き短音階で出来ています。ただしメロディが上昇したところで、音階の第2音が効果的に使用されます。

なおこの映画が公開された1983年、Y.M.Oは、アルバム「浮気なぼくら」「サーヴィス」を発表し「散開」(解散と同意)します。

ぷりま音楽歳時記 3-3. ニ長調

<ニ長調>

ニ長調の調号は、#が2つ。以前にも紹介した通り、「Deus」(神)の頭文字を持つ調なので祝祭的な教会音楽に用いられることが多いです。管弦楽が華やかに響くのも特徴です。

<ニ長調の曲>

クリスマス・オラトリオ BWV248(バッハ)

キリスト教の祝祭といえばやはりクリスマス。この曲もニ長調で始まり、ニ長調で終わるまさに祝祭の音楽です。今回紹介するのは、N.アーノンクール指揮で、古楽器オーケストラ、ウィーン・コンツェントゥス・ムジークによる1981年の演奏です。

<前半>

<後半>