今月の一冊『さとうきび畑 ざわわ、通り抜ける風』(寺島尚彦他)

今月の一冊『上海ブギウギ1945 服部良一の冒険』(上田賢一)

今月の一冊『歌う自画像』(笠置シヅ子)

NHK朝の連続テレビ小説「ブギウギ」も大変面白かったですが、それをさらに上回るのが、この笠置シヅ子の自伝です。まさに「事実は小説より奇なり」を地で行く面白さです。「東京ブギウギ」が流行した1948年、人気絶頂期に笠置が記したもので、戦後の日本社会の生々しさも随所に感じ取ることもできます。

巻末で笠置に寄せる林芙美子、旗一兵、服部良一、エノケンの文章からも彼女の人柄が慕ばれます。

(もっと前に朝の連続テレビ小説の題材になっていてもおかしくなかったのにとも思います。)

今月の一冊『老後とピアノ』(稲垣えみ子)

今月の一冊『音楽は自由にする』(坂本龍一)

今月の一冊『共視論 母子像の心理学』

前回のエントリーでも触れたこの本の編著は、精神科医の北山修氏、日本語フォークソングの立役者、「ザ・フォーク・クルセダーズ」のメンバーでもあり作詞家でもありました。

フォークソングという舶来の洋楽に対して、いかに日本語でアプローチするか?作詞家として培った経験がやはり舶来の西洋医学における日本語臨床の場で大いに役に立つのです。北山氏は日本独自の浮世絵文化に着目したうえで精神分析にアプローチします。その日本的な切り口には、まったくの門外漢である私でさえ凄みを感じてしまいます。

今月の一冊『ヤクザときどきピアノ』

今回は内容が良いのに、タイトル・装丁のせいで損をしているであろうこの本を紹介します。

「サカナとヤクザ」等、暴力団関係の潜入ルポで知られる著者がピアノを習いに音楽教室へ通う体験記です。ABBAの「ダンシング・クイーン」を弾くのを目標にまったくの初心者である著者が発表会で演奏を披露するまでの奮闘記です。

潜入ルポライターならではの実にリアルな筆致に思わずこちらも手に汗を握ってしまいました。

今月の一冊『見えないものに、耳をすます』

またしても対談本の紹介です。2017年にEテレ「SWITCHインタビュー達人達」の放送内容に、さらに追加対談、書下ろしを加えて再構成されたのがこの本です。

まず何といっても良いのがそのタイトルです。見た目やビジュアルを重視しがちな昨今、やはり「見えないものに、耳をすます」ことは大切だと思います。

対談主は朝の連続テレビ小説「あまちゃん」の音楽でおなじみの音楽家・大友良英氏と現在、軽井沢病院の院長を務める医師・稲葉敏郎氏です。

今月の一冊『モオツァルト・無常という事』

今月の一冊『小澤征爾さんと、音楽について話をする』

対談本は読み易くとても好きですが、その中でも特におすすめなのがこの1冊です。

ベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番について、ピアニスト/指揮者の組み合わせの違いで聴き比べをしていく「第1回」は特に面白いです。グールド/バーンスタインの他、グールド/カラヤン、ゼルキン/バーンスタインの組み合わせで演奏を比較しています。

同じ曲でも演奏者が違えばその味わいも変わる。これぞクラシック音楽の妙です。

今月の一冊(本)映画『パーソナルソング』(2014年)

今回紹介するのは本ではなく映画です。

「音楽のチカラが、人生の喜びを取り戻す。」とのキャッチコピーのドキュメンタリー映画です。介護施設で歩行器なしでは生活もままならない老人が、懐かしい音楽を聴くとリズムに合わせて踊りだしてしまうシーンが特に印象的でした。前回のエントリーで記した「私のお気に入り」の音楽がどのように真価を発揮するかを思い知った作品です。

限りある人生、出来るだけ健康でいたいもの。そこで少しでも音楽を活用させたいものだと考える今日この頃です。

今月の一冊(本)映画『風の谷のナウシカ』(1984年)

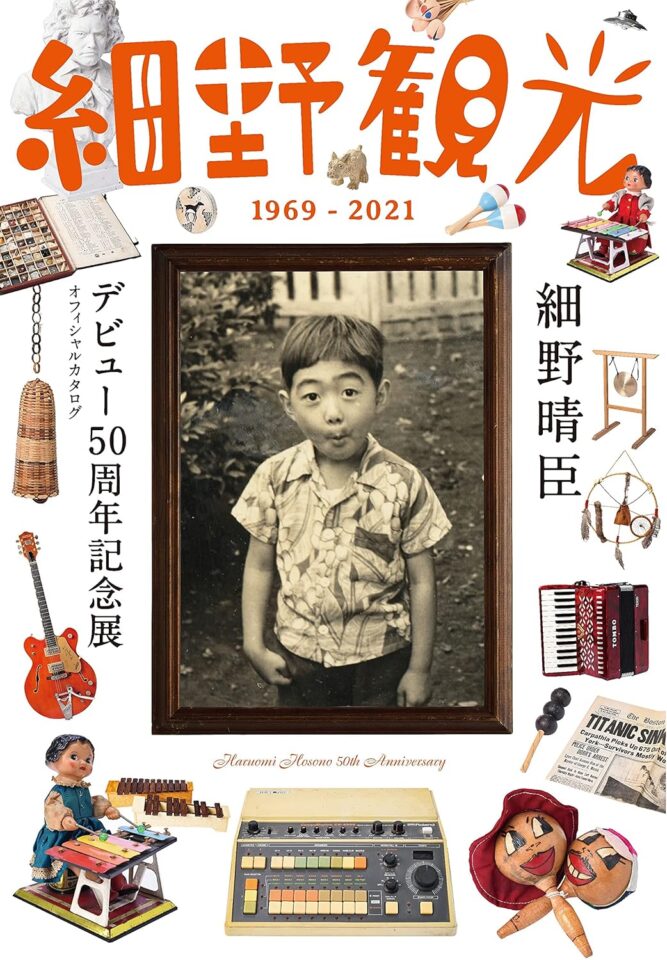

今月の一冊 『細野観光1969-2021オフィシャルカタログ』

今月の一冊 『細野観光1969-2021オフィシャルカタログ』

2019年に開催された「細野晴臣デビュー50周年記念展」のオフィシャルカタログの増補版を今回は紹介します。細野晴臣氏は半世紀以上の長い音楽家としてのキャリアを誇ります。しかもその内容も日本語ロックの「はっぴいえんど」、テクノポップの「Y.M.O」で活動する等、大変多岐に渡るので、文書だけだとなかなか把握しにくいところがあります。それが図録であれば、ヴィジュアルで全容が眺められ、まさに絶好のガイドブックといえます。

展覧会へ行くと、つい図録が欲しくなってしまいます。手元に展覧会そのものがあるようで、とてもお得に感じられます。

今月の一冊 『キャンティ物語』(野地秩嘉著)

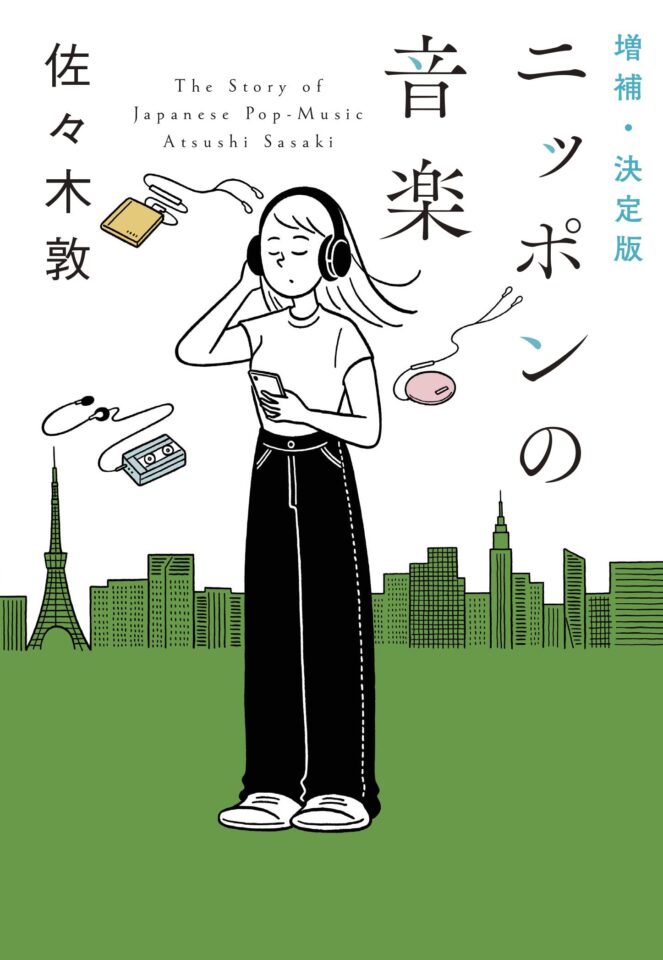

今月の一冊 『ニッポンの音楽(増補決定版)』(佐々木敦)

昨今の出版不況で文庫・新書であってもすぐに絶版になってしまう中、元々新書だったものが文庫として増補版で復活したのがこの本です。

昭和40年代の「はっぴいえんど」を出発点に「J-pop」がどのように生まれ、変化し、そして現在に至っているのか?おおよそ日本のポピュラー音楽の半世紀の歴史を眺めています。

今度は絶版にならず何とか踏みとどまってほしいものです。

今月の一冊 文藝別冊『大瀧詠一』(増補新版)

歌手・大滝詠一は作曲家としての実績はさることながら、音楽研究家としての功績も見逃せません。特にこのムック中の「分母分子論」は明治以来、日本でどのように洋楽を受容し、そして邦楽としてどう消化・定着していったかを知る面白い音楽文化論です。

こちらの「黒鍵ペンタトニック」もこの論に刺激を受けたところ思いついたものです。なお1995年と1999年にNHKラジオで放送された「大瀧詠一の日本ポップス伝」はこの論のラジオ実践版です。あわせてお薦めいたします。

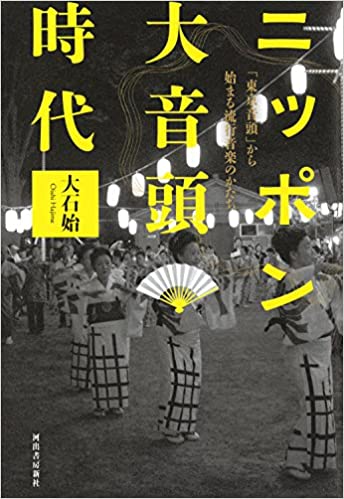

今月の一冊 大石始著『ニッポン大音頭時代』

大石始著/河出書房社/ISBN(13)978-4309276137

すっかり日本の伝統とばかり思いこんでいた音頭。でも実は比較的最近になって成立したことをこの本で知りました。前回のエントリーと同様、こうした思い込みは身の回りの日常に結構あるのかもしれません。

その成立から現在に至るまでの音頭の変遷を辿ったこの本、大変興味深く読みました。そして音頭は国内にとどまらず、日系人社会を中心に国際的にも広まっていることを知り驚きました。音楽文化の伝播の強靭さ・奥深さを改めて思い知らされました。

今月の一冊 小沼純一著『ミニマル・ミュージック』

小沼純一著/青土社/ISBN(13)978-4791755783

前回のエントリーで触れたミニマル・ミュージックにハマりだした頃に、ガイド本として大変お世話になりました。

テリー・ライリーの他、スティーブ・ライヒ、ラ・モンテ・ヤング、フィリップ・グラスの4人の作曲家がやはり私にとってミニマル四天王です。そして4人とも米寿近くの高齢にもかかわらずみな健在で、ミニマルはもしかしたらご長寿音楽かもしれないと思う今日この頃です。

ミニマルは、久石譲氏にも多大な影響を与えています。宮崎駿のジブリ作品(特に初期)や北野武映画の音楽ではかなりミニマル的な手法を用いているので、久石譲作品がお好きな方は、ミニマルを聴くのに挑戦してもよいかもしれません。

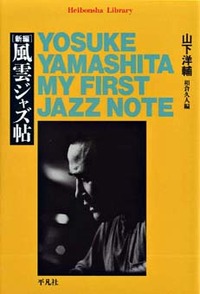

今月の一冊 山下洋輔著『新編 風雲ジャズ帖』

山下洋輔著/平凡社/ISBN(13)978-4582765021

山下洋輔トリオでの公演旅行記を収録したのがこの本。前回のエントリーで触れた乱入ライブについても、もちろん触れられています。

山下トリオ(初代)の最大の功績は、ツアー先の福岡で素人時代のタモリを発掘し上京させたことだと勝手ながら思っています。もちろんそのタモリとの出会いのエピソードも書き記されています。

抱腹絶倒のエピソードが満載な一方、さりげなく真面目な「ブルーノート研究」も収められて、大変読み応えがあります。

今月の一冊(本)映画『愛情物語』(1956年)

今回紹介するのは本ではなく映画です。1956年のアメリカ映画『愛情物語』をお勧めします。実在のピアニスト、エディ・デューチンの生涯を描いた物語。カーメン・キャバレロのアレンジによるショパンのノクターン第2番が劇中に用いられ、この曲は一躍人気曲になります。

私にはややロマンティック過ぎる気もしますが、まあそれもたまにはいいでしょう。

※最近は、古いアメリカ映画を観ることが多くなりました。今の殺伐とした世情の中、観るだけで心が洗われる思いになります。

今月の一冊 柳瀬博一著『国道16号線』

今月の一冊 岡野弁著『メッテル先生』

今月の一冊 松村正人著『前衛音楽入門』

今月の一冊(本) 映画『ライフ・イズ・ビューティフル』

ロベルト・ベニーニ監督/角川書店/ASIN : B002TUEW5I

コロナがひと落ち着きしたら、今度は戦争。ニュース映像ばかり見ていると気が滅入ってしまうので、最近は読書より視覚インパクトのある映画鑑賞ばかりして気を紛らわしています。

今回も先月に引き続き紹介するのは映画。「ライフ・イズ・ビューティフル」、悲惨なホロコースト下での物語です。どんなに厳しい極限状態に追い込まれても、やはり人間にはエンターテイメントが欠かせないのだと、この映画を観ると思い知らされます。

今月の一冊(本) 映画『アマデウス~ディレクターズカット版』

ミロス・フォアマン監督/ワーナーホームビデオ/ASIN : B003GQSYIA

久しぶりに今月の1冊(本)ではなく1枚(映画)です。

かつては長尺の映画はあまり得意ではありませんでした。ですが、コロナの外出制限時、時間のゆとりがあったおかげですっかり楽しく観れるようになってしまいました。そこで久しぶりに観返し、感心したのが映画「アマデウス」。ディレクターズカット版だと丸々3時間かかるのに、観始めたらあっという間。息つく間もない展開に食い入るように観てしまいました。

当時の楽器(鍵盤の白黒が現在とは逆)が登場する等、細部まで時代考証されているのもとてもいいですね。

今月の一冊 團伊玖磨著『パイプのけむり選集 食』

團伊玖磨著/小学館文庫/ISBN(13)978-4094083903

以前も紹介しました日本を代表する作曲家、團伊玖磨氏。その曲もさることながら、特に私が好きなのは氏のエッセイ。今回紹介するのは、雑誌「アサヒグラフ」の名物コラム「パイプのけむり」の選集。これはテーマが「食」に絞られています。

音楽家ならではのリズム感溢れる文章で読んでいてウキウキしてきます。こんなセンスのある文章を私も書いてみたいところですが、とても及びそうにありません。特に「金平糖」の話が私のお気に入りです。

今月の一冊 ジム・フジーリ著『ペット・サウンズ』

ジム・フジーリ著/村上春樹訳/新潮文庫/ISBN(13)978-4102179611

ザ・ビーチ・ボーイズの傑作アルバム「ペット・サウンズ」。この本はその制作過程やバンドの中心であるブライアン・ウィルソンの波乱万丈の人生に迫ったノンフィクションです。

暴露的であったり批判的な内容が多いこの手のジャンルの中で、この著者のこのアルバムやブライアンに対する偏愛ともいえる深い愛情を感じられ、読後、心地よい幸福感に包まれました。

文中に出てくる曲を動画サイトで探して、聴きながら読むのがおすすめです。訳者はかの村上春樹です。

今月の一冊 細川周平著『近代日本の音楽百年 第1巻 洋楽の衝撃』

細川周平/岩波書店/ISBN(13)978-4000272261

コロナ禍で出版された音楽書で、私が個人的に最も衝撃を受けたのがこの本。江戸末期から第二次世界大戦までの日本の大衆音楽史をまとめた全4巻の大著です。

ジャンル・時代等々、各論的に大衆音楽を扱う本は多いですが、通史としてまとめたのがこの本の驚異的なところです。

難点は専門書なので高価なこと、気軽に手を出せません。ですが心配ご無用。春日部市立図書館に無事所蔵されましたので、ご興味のある方はぜひ借りてお読みください。

![風の谷のナウシカ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/71kQGfNvCrL._AC_SY445_.jpg)