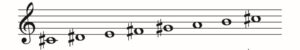

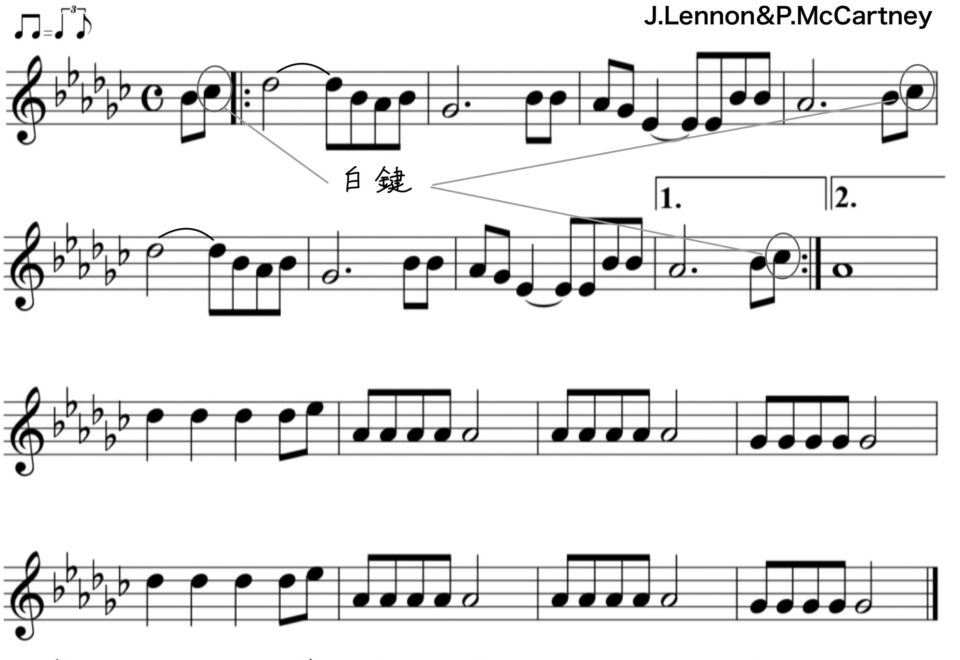

黒鍵ペンタトニック 「風をあつめて」(はっぴいえんど:細野晴臣)

「風をあつめて」(はっぴいえんど)

前々回のエントリーで触れた「はっぴいえんど」に話は戻ります。

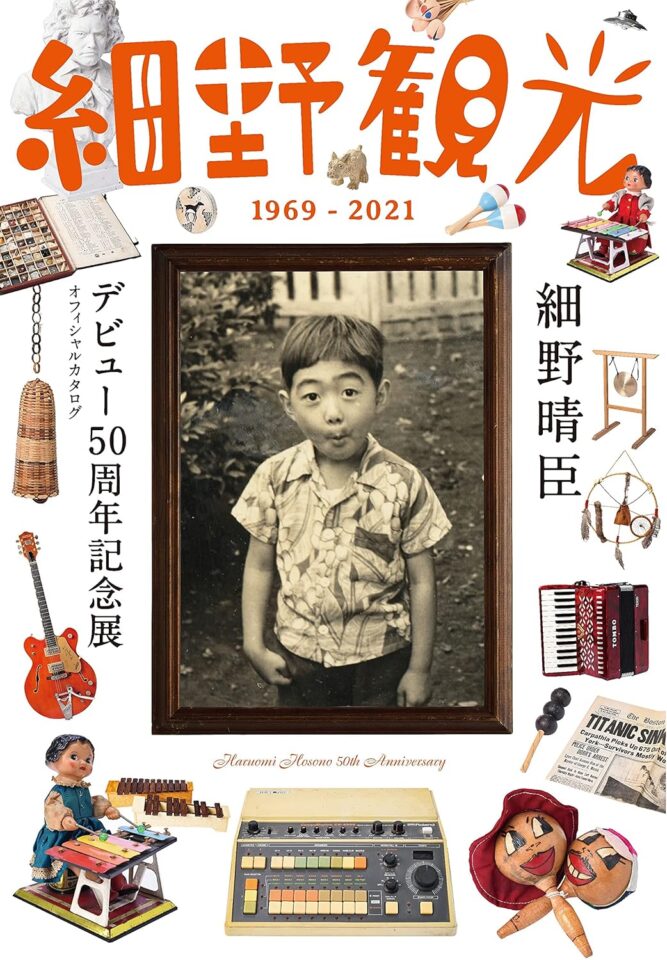

1971年、アルバム「はっぴいえんど」(通称ゆでめん)が発表され、大滝詠一のボーカル曲がバンドを牽引する中、ひそかに苦しんでいたのがリーダーの細野晴臣でした。

細野はスタジオミュージシャンとしても日本屈指の名ベーシストですが、作曲した本人がマイクをとるこのバンドで、生粋のボーカリストである大滝と歌唱力で比べられるのはやはり気の毒といえました。細野の低声を活かしつつも、楽器(バンド)との絶妙なサウンド・バランスで曲を構築する細野ボーカル曲のスタイルを徐々に構築していきます。

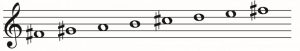

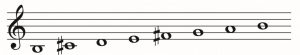

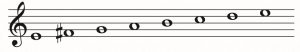

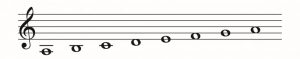

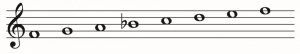

そして興味深いのは、大滝の作った曲には、二六抜き短音階(マイナーペンタトニック)の曲が多いのに対し、細野の作った曲は四七抜き長音階(メジャーペンタトニック)の曲が多いのです。ただ四七抜き長音階だとどうしても田舎節になりやすいのが玉にきずと言えます。

「はっぴいえんど」のセカンドアルバム「風街ろまん」に収録された、このバンドの代表曲ともいえる上記の曲で細野のボーカル曲のスタイルが確立したといえます(この曲はほぼ四七抜き長音階の曲です)。実はこの曲は、難産の上、誕生しています。当初は似た内容の詞にカントリー調の全く異なるメロディの曲で録音まで済ませました(こちらの曲も四七抜き長音階です)。ですが、その出来に納得いかず、一旦はお蔵入りとなります。詞曲とも再度練り直した結果、シティポップの祖ともいえるこの曲が生まれたのです。四七抜き長音階なのに都節、これまでの歌謡曲にはないまさに「ニュー・ミュージック」と言えました。