サイド・バイ・サイドでのコミュニケーション~共視

ピアノをはじめ鍵盤楽器の多くで、奏者は観客に正対しません。つまり観客と目を合わさずに演奏できるのです。フェイス・トゥ・フェイスを得意としない私にとっては、人前で正対してあいさつしたろ、歌ったりするよりピアノを弾く方が緊張はまだましなようです。

さて『共視論 母子像の心理学』(北山修編)という本で知ったのですが、精神療法の臨床やカウンセリングの際は、フェイス・トゥ・フェイスより隣り合って座ってサイド・バイ・サイドで治療者と患者が語り合い、物事を共有するケースが多いそうなのです。確かにその方が思わず気を許してしまう気もします。

そしてこの本では、浮世絵の母子像に多く見られる「共視」という現象に注目します。

『子は母の視線を追い、母の見ている対象を共に見ながら母の発語を聞く。逆に母も子の視線を追い、この見ているモノを共に眺める。~略~そして、くりかえされる共同作業は、本書やその研究で度々指摘されるように、言語習得と文化継承、そして思考の伝達という機能の意味でも重要である』(前褐書P.16)

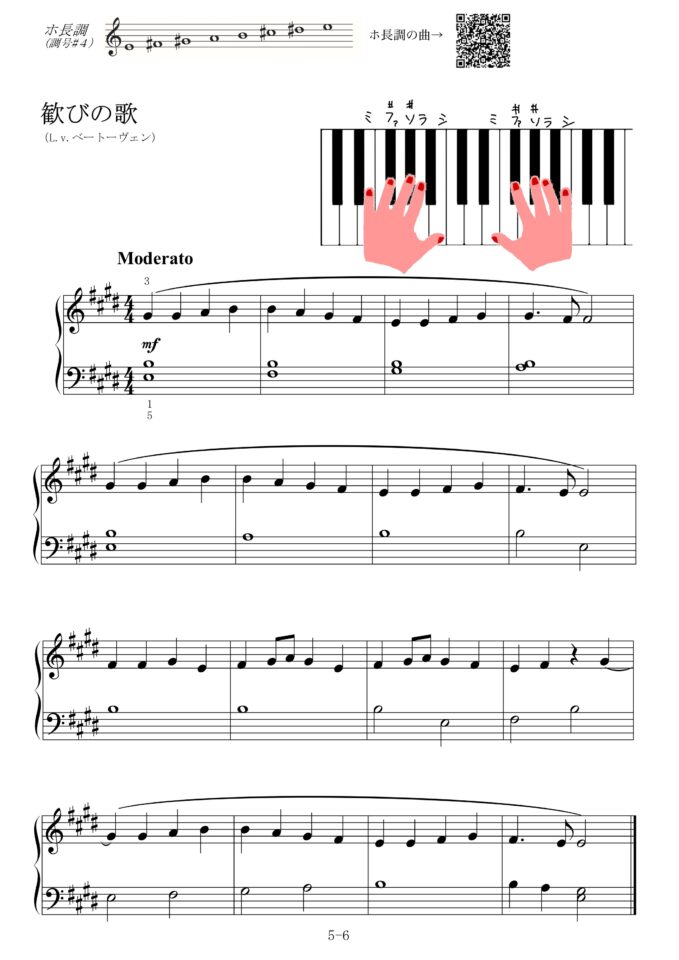

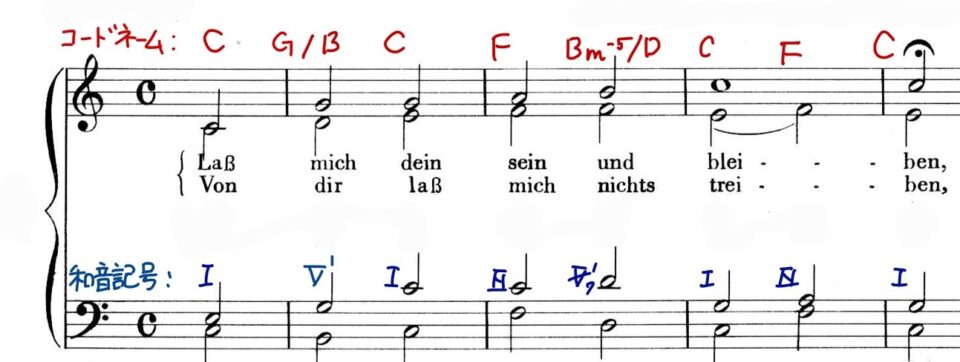

この「母子像」のサイド・バイ・サイドでの「共視」は、どこかピアノレッスンに相通じると思います。講師・生徒共に、同じ楽譜を眺め、その曲が弾けるようになるために、言語はもちろん、弾いて音楽でもコミュニケーションを図るのです。私はレッスンでのこの「共視」が大変心地よく、つい本音を漏らしてしまうことが多いようです。