黒鍵ペンタトニック「チョコレイト・ディスコ」(Perfume)

ディスコ音楽は多人種ひしめくアメリカで。1960年代にマイノリティのアフリカ系、ヒスパニック系のゲイ・カルチャーから発展したといわれます。1970年に入ると全米でディスコ・ブームとなり、TV番組「ソウル・トレイン」(1971年~)、映画「サタデー・ナイト・フィーバー」(1977年)の人気の影響もあり、そのブームは世界的にも広がります。

さてY.M.O.は1980年6月に3枚目のアルバム「増殖」を発表し、その直後から2度目のワールドツアーに出ます。その中途の11月には先述のTV番組「ソウル・トレイン」に日本人として初めて出演、細野考案の「エレクトトリック・チャンキー・ディスコ」が全米のお茶の間に届けられたのです。

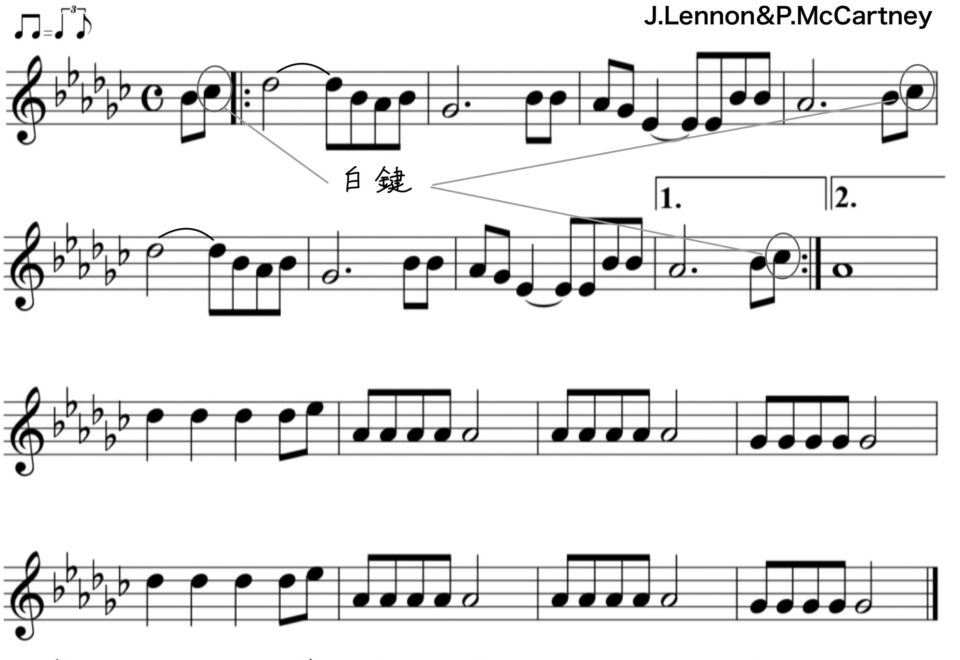

こうしたエレクトリック・ディスコの系譜は案外、息が長く21世紀になった今も途切れません。その代表曲が下記の2006年発表のテクノ・ポップ・アイドル「Perfume」の「チョコレイト・ディスコ」です。曲を手掛けたのは2010年代には「きゃりーぱみゅぱみゅ」でもヒットを連発させた中田ヤスタカ氏。中田氏は通常の7音階から4番目または7番目の音を除きメロディを作るのを得意とします。この「チョコレイト・ディスコ」ではそのどちらも除かれた四七抜き音階でサビが作られていますので、その部分をピックアップしました。

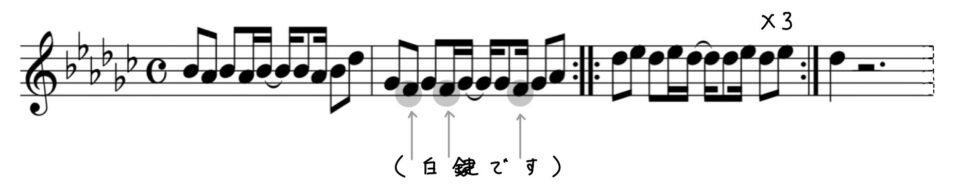

チョコレイト・ディスコ<サビ>

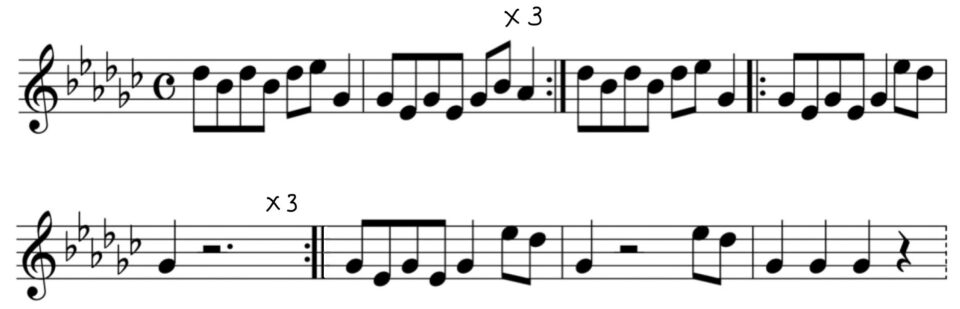

このように7音階から4番目または7番目の音を除きメロディを作る特徴はディスコ音楽全般に見られます。例えば1977年にグラミー賞を獲得した普及のディスコ・チューン、「ハッスル」(Van McCoy and the Soul City Symphony)でのピッコロの旋律も四抜き長音階だったりします。

ハッスルのピッコロの旋律→変ト長調の4番目「ド♭」は出てこない