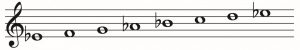

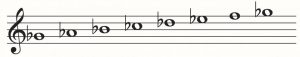

黒鍵ペンタトニック 「赤とんぼ」

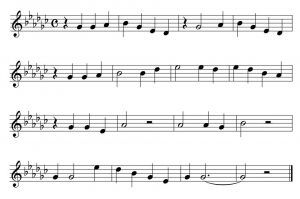

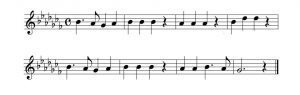

「赤とんぼ」

前回も触れたNHK朝の連続テレビ小説「エール」が遺作となってしまった志村けん演じるのは小山田耕三。そのモデルは言わずと知れた山田耕筰です。ちなみに柴咲コウが同ドラマで演じるオペラ歌手、双浦環のモデルは三浦環。実際の二人の年齢はドラマとは逆で、三浦環の後輩が山田耕筰。東京音楽学校時代、「自転車美人」として学内のアイドルだった三浦。その憧れの先輩にとうせんぼうなどの悪戯をして冷やかすガキ大将の後輩たちの中に、山田がいたと三浦は述懐しております。

さて山田耕筰は、日本歌曲のモデルを確立した第一人者です。ここからは山田の弟子の作曲家、團伊玖磨の言葉を借ります。『山田耕筰は日本の作曲家として初めて、言葉と音の結びつきについて真正面から取り組み、そして考えぬいた末に「言葉の抑揚と旋律の抑揚の一致」「一音符一語主義」というシステマチックな理論を独力で作り上げました。さらに、その実践として膨大な歌曲を作曲しました。』(團伊玖磨:「私の日本音楽史」<P.273~274>)

言葉の抑揚とメロディラインが一致すると歌詞の意味が格段に伝わり易くなります。「赤とんぼ」はその好例で、後世に残したい童謡で、常に上位にランクするのもその証左といえます。ただし「一音符一語主義」はこのようなゆっくりとした曲には適するものの、より速い言葉、より速い音楽の動きが生まれなくなってしまうと團氏は指摘しています。このことは、日本語でロックンロールを唄う時に再びクローズアップされることになるのですが、それはまた別の機会で。

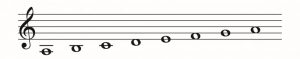

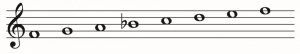

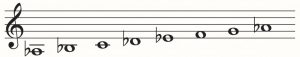

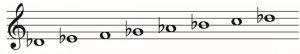

この「赤とんぼ」は明治の唱歌の作曲手法に倣って四七抜長音階の五音(ペンタトニック)で作られています。ですが、山田の作品で純然な五音階による曲は少数です。ドイツ留学で本格的に西洋クラシック音楽を学んだ影響もあり、あえてその使用を避けたのかもしれません。

1955年の映画「ここに泉あり」では本人役で山田耕筰が出演

映画中、「赤とんぼ」の演奏シーンも